實習生 何孟妍 自貢融媒記者 繆靜 曾濤 宋姿熠 文/圖、視頻

自1957年考入北京大學中文系新聞專業(yè)起,吳樹倫的一生便和宣傳事業(yè)結(jié)下深厚緣分。從此,他幾十年如一日,始終以戰(zhàn)士般的姿態(tài)活躍在宣傳思想文化戰(zhàn)線。

今年是吳樹倫入黨60周年。如今,這位88歲高齡的老黨員身上,有諸多榮譽標簽。但無論時代浪潮如何奔涌,個人身份如何變遷,褪去被賦予的外在光環(huán)后,留下的是一顆執(zhí)著于宣傳思想工作的赤子之心和透骨入髓的家國情懷。

20世紀50年代,吳樹倫在家鄉(xiāng)四川省廣安鄰水縣讀中學時,就是學生會辦墻報、黑板報的主力,活躍于學生會的宣傳工作。1957年,從鄰水中學畢業(yè)之后,他以優(yōu)異成績考入了北京大學中文系新聞專業(yè)。

“當時第一個到人大廣場來接我們的,就是吳玉章校長。”吳樹倫回憶,1958年秋,因北京院校調(diào)整,北大中文系新聞專業(yè)整體并入中國人民大學新聞系。吳老在歡迎來自北大的同學的大會上,強調(diào)“同學們一定要‘又紅又專’,成長為馬克思主義的新聞工作者”。這教導,深深銘刻在吳樹倫心里。那時的他未曾想到,幾年后自己會走進這位老校長的家鄉(xiāng)自貢,在宣傳思想戰(zhàn)線上為這座城市留下不可磨滅的寶貴印記。

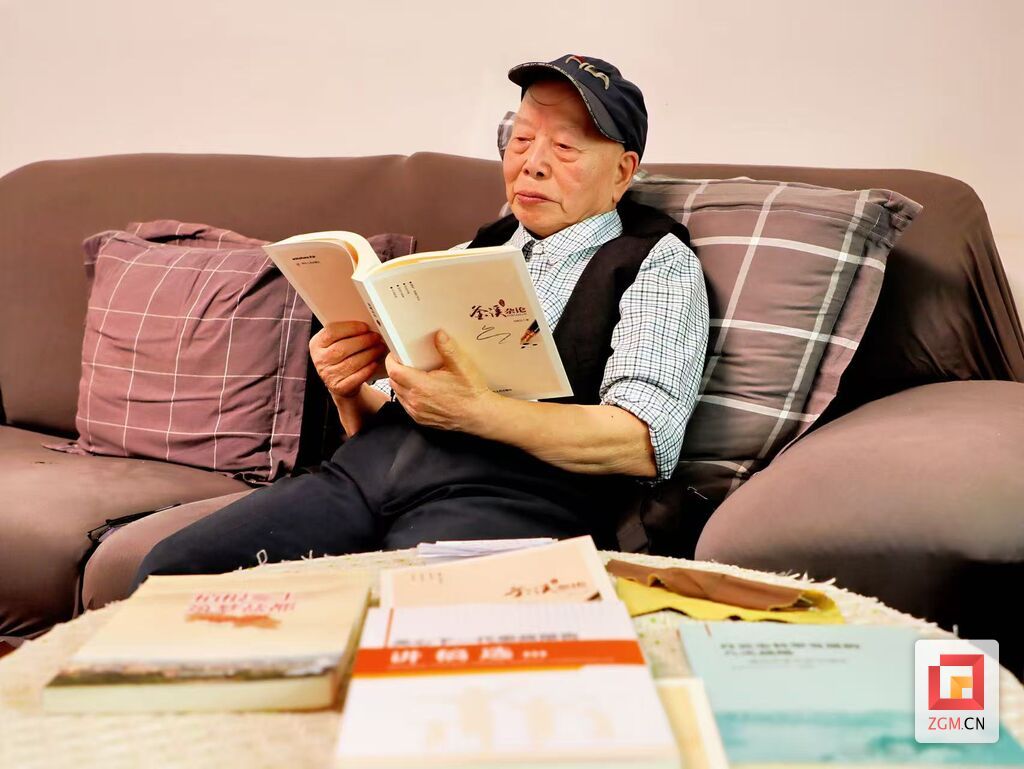

?在自家客廳桌上堆放的眾多出版物中,吳樹倫拿起一部文集,向記者特別介紹了一篇名為《集體的關(guān)懷》的散文,“這算是我的處女作”。當時,大學生吳樹倫和同學們到北京十三陵水庫參加義務(wù)勞動,突發(fā)重感冒的他,在切身感受到同學們無微不至的關(guān)懷后,心懷感激寫下了這篇真情之作。老師讀完后,欣喜地告訴他:“你這篇文章不管投到哪個刊物去,都會被發(fā)表!”學生時代的吳樹倫,就展現(xiàn)出不俗的寫作功力,而這份“互幫互助”的青春記憶,也為他日后的經(jīng)歷抹上一層甘于奉獻的性格底色。

1962年,初踏上新聞工作崗位的吳樹倫,被新華社四川分社安排到《四川日報》駐涪陵記者站。他奔走于涪陵、豐都、黔江、酉陽、秀山等廣闊山鄉(xiāng),與基層干部交朋友,與農(nóng)民、居民、回鄉(xiāng)知青聊家常,采寫新聞。他的《自選集》中編入的《在黨支書家里作客聽到的》《水乳交融》《山村里的琴聲》《打灶能手》等十多篇通訊,就是在參加工作初期采寫發(fā)表在《四川日報》上的。新華社的領(lǐng)導說:“吳樹倫做記者工作已經(jīng)上路了。”但陰差陽錯,在那經(jīng)濟困難時期,四川省級機構(gòu)大精簡,吳樹倫被調(diào)到了自貢日報社。

1964年,吳樹倫被抽調(diào)到自貢市委農(nóng)村工作隊。幾年時間,他轉(zhuǎn)戰(zhàn)于自貢各鄉(xiāng)鎮(zhèn),成了工作隊的辦公室專職文秘人員。同時鍛煉了他接觸農(nóng)村、熟悉農(nóng)民的本領(lǐng)。等到被正式調(diào)動至中共自貢市委宣傳部,已是1971年。

盡管從鮮活生動的新聞采寫轉(zhuǎn)向嚴謹規(guī)范的機關(guān)公文,吳樹倫對新聞宣傳工作的寫作熱情絲毫不減,其文筆功力也日益精進。“我記錄的速度可以和領(lǐng)導講話同步。會議剛結(jié)束,會議簡報、新聞稿和評論員文章我就都寫好了。”吳樹倫笑著回憶當年的寫作“神速”。

自20世紀70年代起至1998年退休,吳樹倫伴隨著十余任市委書記或過渡期負責人,在一線見證了自貢二十余年的經(jīng)濟社會發(fā)展全貌。作為市委副秘書長、宣傳部副部長,他立足工作實際,執(zhí)筆或牽頭完成了大量調(diào)研報告,撰寫了無數(shù)具有影響力的新聞評論和理論文章,為領(lǐng)導層的決策提供了及時有效的參考。

提及這段職場上的“黃金歲月”,吳樹倫語氣陡然鏗鏘,眼中閃爍著自豪:“無論何時,我都執(zhí)著于自加壓力做宣傳思想工作,做黨的政策主張的傳播者、時代風云的記錄者、社會進步的推動者、公平正義的守望者!”

退休后的吳樹倫,比在職時更加忙碌。

退休前,吳樹倫已是市委宣傳部理論宣講團的主講人。從市“四大班子”會議室到最基層的鄉(xiāng)野田間,他以一副雄辯家的姿態(tài),在思政講臺上激情澎湃、高調(diào)發(fā)聲。退休后,吳樹倫在此基礎(chǔ)上,開辟了新戰(zhàn)場。2000年,吳樹倫開始擔任自貢市關(guān)工委思政報告團團長,帶領(lǐng)報告團成員深耕青少年思想教育領(lǐng)域,并花大力氣挑選主題、準備講稿,每年都會定期向大、中、小學生作報告。他致力于把虛道理講實、深道理講淺、老道理講新、大道理講活,深受青少年喜愛。

近幾年,吳樹倫則從思政臺前的“演奏家”搖身一變成幕后的“指揮手”。2022年由市委宣傳部傾力打造的自貢特色思政工作品牌“鹽都思政講壇”,離不開他的助力。作為“講師們的講師”,他執(zhí)筆寫下名為《同心共筑中國夢》的基礎(chǔ)講稿,供講壇成員宣講,并將多年思政宣講經(jīng)驗傾囊相授,指導年輕講師們完善宣講內(nèi)容、創(chuàng)新宣講形式,讓思政課堂既有深度又有溫度。

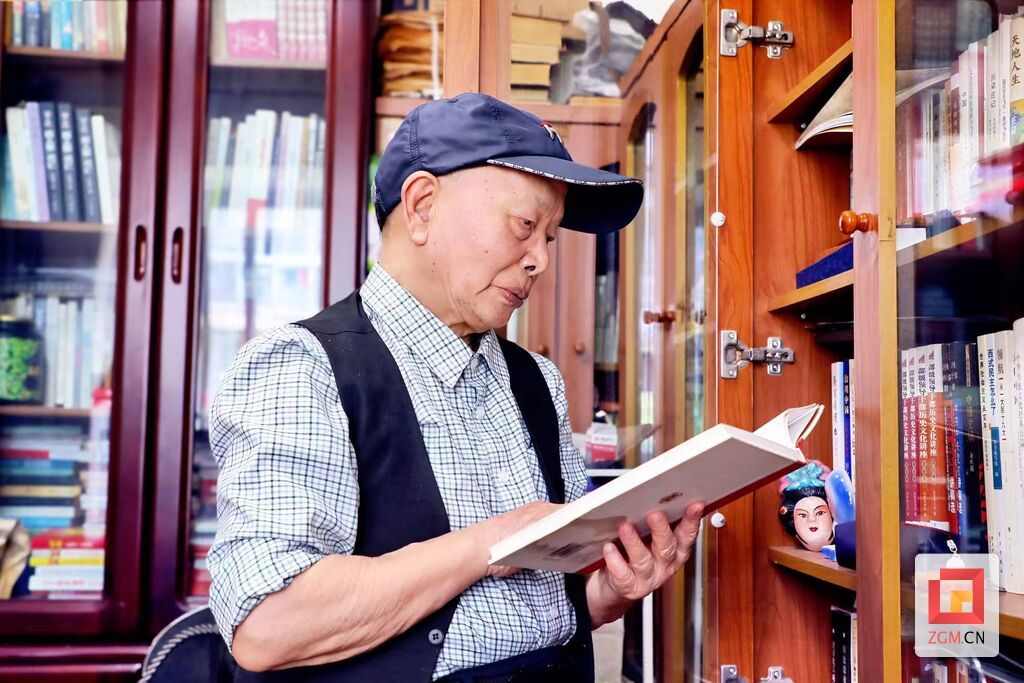

退而不休的他,還忙著源源不斷地寫作、編書。2014年,自貢市文化建設(shè)領(lǐng)導小組為吳樹倫、宋良曦、魏明倫三位“市寶”級人物開設(shè)名人工作室。吳樹倫認為,既然有了工作室,就不能徒有虛名,必須把工作做實。他心系自貢經(jīng)濟社會發(fā)展,多次應(yīng)邀參與市里對自貢經(jīng)濟社會和文化發(fā)展的重大課題研究,撰寫論文30余篇,有5篇成果獲四川省精神文明建設(shè)“五個一工程獎”。他在各單位的講稿,有三篇獲省委宣傳部“四個一工程”優(yōu)秀黨課教材獎。他退休后還編印了《自貢市轉(zhuǎn)型發(fā)展的八次戰(zhàn)略》一書;陸續(xù)出版了《樹倫文叢》《釜溪雜論》《植根鄉(xiāng)土 筑夢鹽都》《新聞通訊 評論 論文自選集》等個人著作;以特約評論員身份先后在《自貢日報》發(fā)表評論員文章及署名文章300余篇……

2000年,中共四川省委授予吳樹倫“先進思想政治工作者”榮譽稱號;2008年,中共自貢市委命名他為首批“哲學社會科學杰出人才”;今年,他又榮獲第十二屆“四川關(guān)愛明天十佳五老”提名獎……堅毅投身時代激流,鍥而不舍做好黨和人民的“喉舌”,這些沉甸甸的榮譽,是對這位不忘初心的“理想主義者”最好的回饋。

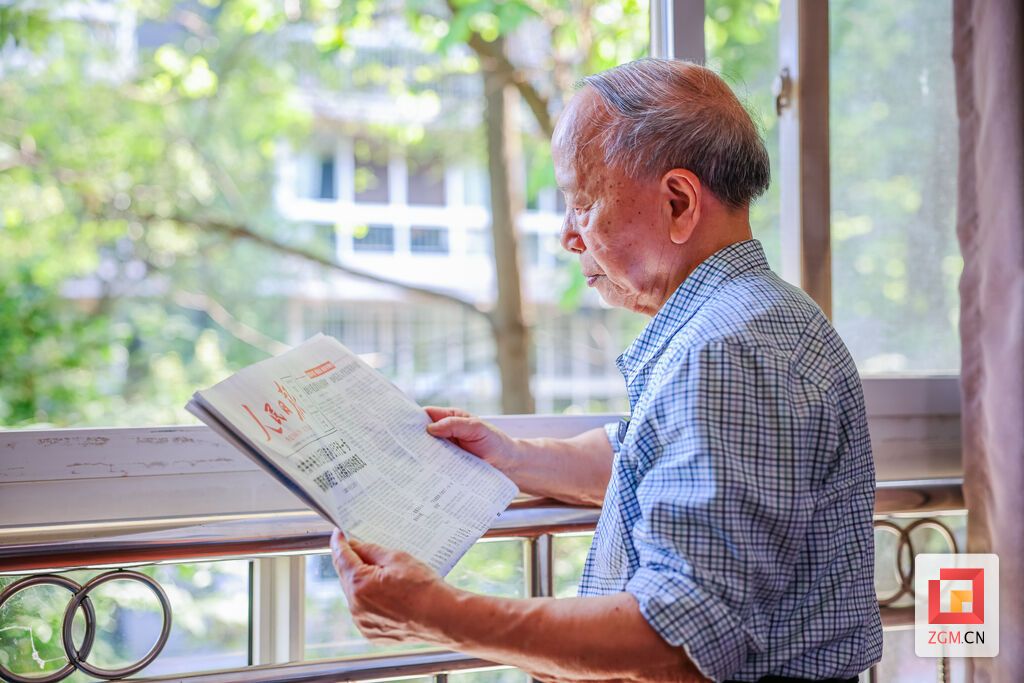

最近兩年,由于身體原因,吳樹倫已不再撰寫長篇文章。如今,清晨散步、審讀報紙、伏案寫讀書筆記……這些瑣碎而平凡的日常構(gòu)成了他的晚年生活圖景。

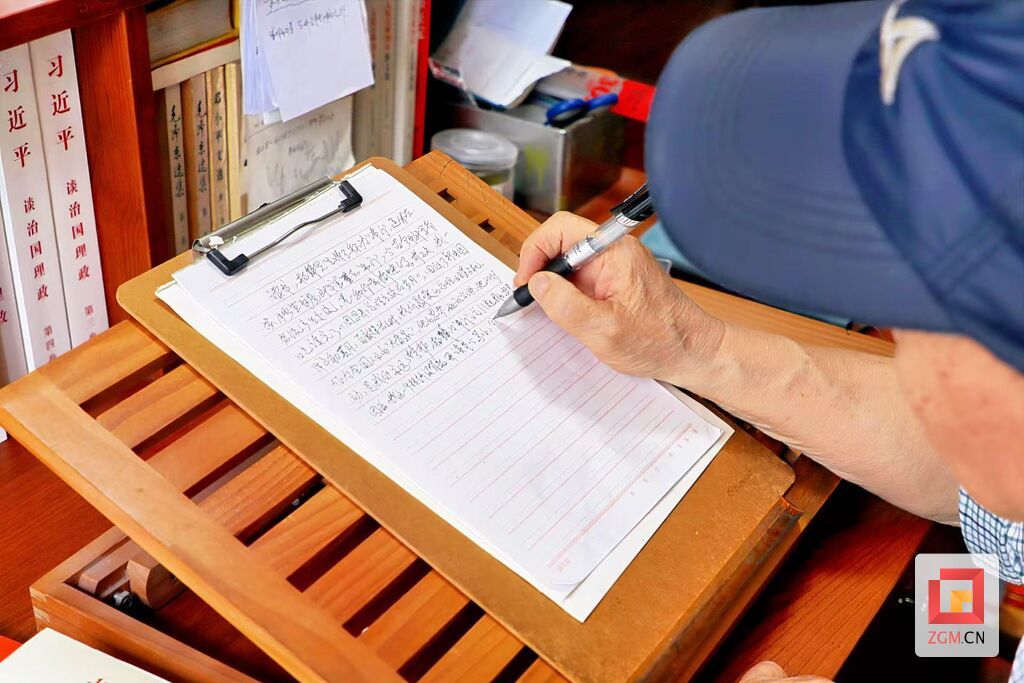

因頸椎問題無法久坐,他便定制了一個傾斜木架,將書籍置于眼前細細品讀,并時不時地進行摘抄,寫下自己思考的內(nèi)容。他形容自己是“靜居陋室觀天下,閑坐書齋閱古今”,絲毫不覺寂寞。

吳樹倫的閱讀范圍很廣,文學著作、人物傳記等皆有所涉獵。但他最關(guān)注的、學得最仔細的,始終是黨的理論著作。“不在一線,更要跟緊時代脈搏。”在他看來,時刻關(guān)注國家大事、黨和國家的方針政策,是作為一名共產(chǎn)黨員的基本覺悟,也是一種“永不退休”的責任感與使命感。案上6本讀書筆記,摘錄了大量毛澤東和習近平的重要論述,以及歷史文化名人的格言佳句。他讀過的書頁間的批注密密麻麻,記錄著一位老者對國家大事的思考與熱忱。

“現(xiàn)在寫不動大文章了,但審讀報紙必須堅持!”老人笑著坦言。從最初的“評報”,到近年的“審讀”,自1990年受聘于自貢市委宣傳部擔任《自貢日報》審讀員后,吳樹倫一堅持就是三十余載。審讀,不同于一般性泛讀,要打起十二分精神“一篇一篇地細讀,一字一句地斟酌”,連標點符號也不能放過。“我既要‘審’是否有差錯,又要‘評’報道的優(yōu)缺點,檢查報道是否真實,是否有思想深度,是否鮮活接地氣。”審讀過程中,吳樹倫會用筆在報紙上劃符號,作批注建議,并每月定期匯總成一份沉甸甸的審讀報告。報告既詳細列出從報上發(fā)現(xiàn)的亮點,給予正面評價,又列出發(fā)現(xiàn)的問題和不足,指出問題的性質(zhì),歸納整理成對當月報紙的總體評價。讓“審讀”成為《自貢日報》同仁們的良師益友。他以負責任的態(tài)度,每月將審讀報告交到市委宣傳部,由宣傳部轉(zhuǎn)報到省新聞出版局。

“全自貢大概找不出第二個像我這樣‘愛看報’的忠實粉絲!”老人笑稱自己為《自貢日報》的“終生通訊員”,并展示了自己純手工記錄的多本審讀筆記。這份從中學時代便萌發(fā)的對新聞理想的熾熱情懷,讓本該頤養(yǎng)天年的他,依然兢兢業(yè)業(yè)為宣傳思想文化戰(zhàn)線貢獻著余熱。

吳樹倫“退而不休”的執(zhí)著也感染了身邊人。在他擔任市關(guān)工委思政報告團團長期間,他的愛人伍澤禮也加入到市關(guān)工委思政報告團中來,成為他的關(guān)愛事業(yè)同路人。提起老伴兒,吳樹倫笑道:“她比起我,更能和年輕人打成一片!”

伍澤禮除了面對面向青少年學生作思政報告進行宣講,她還開辟新路,有自己的一套與年輕人相處的方法:“2016年開始,我就在思考如何通過網(wǎng)絡(luò)拉近與年輕人的距離。”她結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)打破時空限制、碎片化等發(fā)展趨勢,通過上網(wǎng)課的方式,向四川輕化工大學體育學院、生物工程學院的學生們進行“微課堂”教育。與此同時,她每年還會與幾名大學生展開“忘年交”結(jié)對幫扶,或個別交流,或進行討論式宣講,還直接邀請學生們到家里做客,近距離進行面對面、心與心的交流。

“有不少幫扶過的學生,畢業(yè)后都還在與我們聯(lián)系,就像我們自己的孩子一樣。”提起學生們,二老都非常欣慰。有的學生會在節(jié)假日以“女兒”的身份向二老發(fā)送慰問信息,有的學生工作多年后,還會打電話向伍澤禮請教工作難題……這些因幫扶而生根發(fā)芽的緣分,并沒有因為時間的流逝而褪色,反而讓彼此的心意都得到更珍貴的重視。

“最有意義的,是更多人看到我們所做的事,并加入進來。”伍澤禮告訴記者。最初,二老“單槍匹馬”地開展著結(jié)對幫扶活動,到如今,這項活動已成為四川輕化工大學體育學院黨委的常規(guī)工作,從黨政負責人到骨干教師,越來越多的人開始重視和關(guān)愛下一代的身心健康發(fā)展。?

編輯:陳行

責任編輯:尤洋

編審:吳山冠

0