本應于6月15日結束的2025年四川美術學院本科生畢業(yè)作品展,因現場反應太火爆而延期到6月22日。很多觀眾專程前往,就是為了觀賞畢業(yè)生安琪的油畫作品《禱》。這個被譽為今年四大美院最出圈的作品,筆觸細膩,絲綢包裹下的“木偶臉”,透出消費主義的觸目驚心。?

與之同時,潮玩Labubu正被全球瘋搶,甚至拍出108萬元天價。但一周不到,價格跳水,簡直是“消費主義”新代言。?

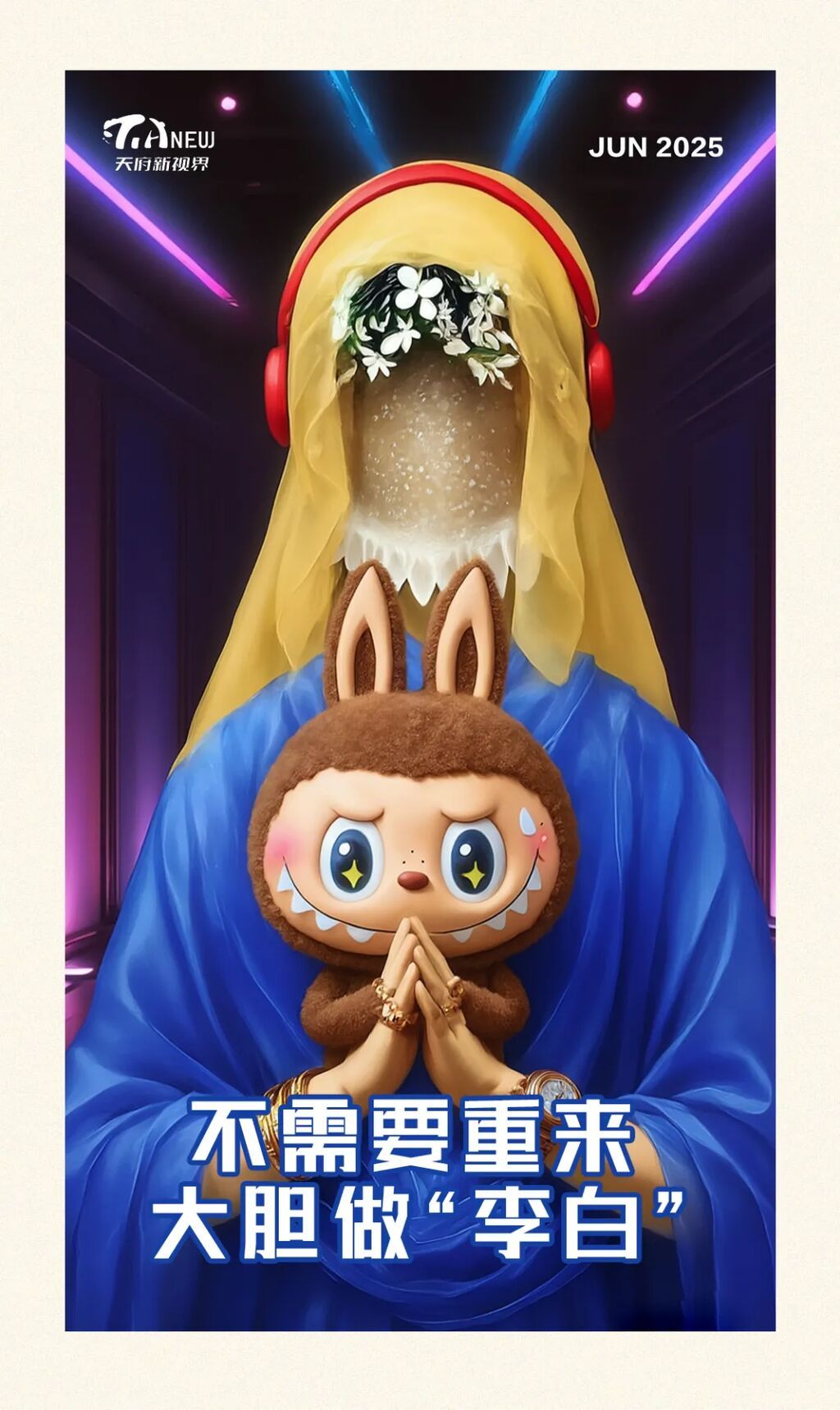

反思消費和力挺消費的,為何同時火起來?在另一個文化熱點中,或能找到答案:歌手單依純演繹的改編歌曲《李白》,經典和魔性無縫切換,自我表達可能會被爭議,但“試試又能怎么?”不需要重來,大膽做“李白”,這樣的創(chuàng)作也能廣受推崇。

“大部分人要我學習去看,世俗的眼光。”

《李白》中,這句話有些無奈,有些諷刺,表達了對世俗標準異化自我、壓抑自我的憤懣。但改編版卻不止于此——突然瘋癲質問“如何呢,又能怎”,表達自我,不再掩飾。

“人設”無需完美,個性不被定義。Labubu長著獠牙,外表邪惡,但它們不被外表定義,不完美也值得成為“頂流”;Labubu不是一個娃娃,而是一個精靈家族,不是一個玩具,而是一個故事宇宙,人人都有自己的戲份和個性,可以穿漢服,也可以朋克搖滾……不分國界,每個年輕人都能找到契合他們個性的那一個。從北歐童話故事里走出的Labubu,和迪士尼達菲家族類似,小小玩偶因為有個性、有真人性情,所以可愛,全球那么多人為之共鳴,變成了一種世界語言。

個性無需隱藏,世俗未必正確。李白不藏個性、不藏鋒芒,“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人”,成為傳世名人。而歌曲《李白》原作者李榮浩,按照世俗眼光,從形象到聲音,應該老老實實待在幕后。但他“試試又何妨”,從幕后到臺前,憑借發(fā)行的首張專輯就獲得“最佳新人獎”等多個獎項。泡泡瑪特同樣備受爭議,從河南新鄉(xiāng)走向世界,市值已超過三千億港元。年輕人用消費和藝術彰顯個性之余,用行動,擊破限制人生的世俗眼光。

“喝了幾大碗米酒再離開,是為了模仿。”?

模仿是很多事情的起點。在安琪的油畫作品《禱》里,也能看到對經典的致敬——在創(chuàng)作構圖方面,安琪借鑒了意大利畫家桑索菲萊托的經典作品《祈禱的圣母》,讓傳統(tǒng)美學在現實主題中找到了一個連接點。

但模仿不是跟風。比如,盜版的Lababa、Lagogo,不叫模仿叫抄襲,這樣的產品不僅不會形成IP,還會擾亂市場秩序。再如,一些人跟風炒作,把小小的Labubu炒作成“奢侈品必備”,異化成一種身份象征,有人誤以為得到了Labubu就能實現階層躍升。果不其然,一周之內,Labubu就遭遇價格滑鐵盧。自我價值不能寄托于物品,物品價值也不可能寄托于炒作。

就像《李白》歌詞說的,“一出門不小心吐的那幅,是誰的書畫?”少年強行模仿李白、模仿大人,喝了酒,卻不勝酒力。或許年輕人都有自己的“模仿時刻”,但強穿大人衣服不是成長。沒必要順著世俗去模仿去跟風,做李白,不是也不可能變成李白,而是如李白一般,做自己擅長的事,保持初心,熱愛生活。

“要是能重來,我要選李白,創(chuàng)作也能到那么高端,被那么多人崇拜。”

相信創(chuàng)作的魅力。越來越多年輕人投身創(chuàng)作、熱愛創(chuàng)作。Labubu和《禱》的爆火,離不開現在年輕人愛逛藝術館、為藝術和美買單的新習慣。越來越多人的精神世界更豐富了,藝術,悄然走進大家生活。另一方面,藝術創(chuàng)作可以有很多形式,欣賞、挖掘也是一種創(chuàng)作。早在2015年,Labubu就由香港藝術家龍家升在他的The Monsters精靈天團系列繪本中創(chuàng)作出來了,但率先挖掘繪本IP潛力的是“85后”河南新鄉(xiāng)青年王寧。有人如安琪,用扎實的學院派繪畫技法創(chuàng)作藝術表達態(tài)度,有人如龍家升,用豐富的閱歷為自己的繪畫天賦加分,有人如王寧,用發(fā)現美的眼睛和創(chuàng)意,為紙上的藝術添上翅膀。

把握崇拜的火候。Labubu的火,也有“崇拜”的成分——粉絲經濟加持,從明星代言到自己成為明星,Labubu的流量才搭上了“火箭”。然而,物極必反,崇拜是一種動力,但過分“飯圈化”,可能為非理性消費埋下種子,不僅會花更多錢落入消費主義陷阱,甚至會因瘋狂而大打出手——在倫敦、印尼等全球多地,都發(fā)生了類似事件。

敬畏創(chuàng)作的匠心。別忘了,歌曲《李白》還有句歌詞,“都應該練練書法再出門闖蕩,才會有人熱情買賬”,藝術欣賞有主觀性,但好的藝術絕不是純主觀的。改編的《李白》廣受爭議,恰恰就是因為新增說唱略顯態(tài)度有余而審美不足;而龍家升能創(chuàng)作出Labubu,離不開“歐洲繪本大賽冠軍”的功底;安琪創(chuàng)作出《禱》,離不開扎實的油畫技法。實際上,安琪就讀的四川美術學院本身,也是一所積淀深厚、歷史悠久的著名藝術類高校,如今中國美術館的鎮(zhèn)館之寶、油畫《父親》,正是羅中立在川美讀書期間的作品。這種積淀、傳承、敬畏,才是讓藝術破圈、動人的根基。

藝術無界,皆為我心。百花齊放的今天,容得下各行各業(yè)的青年追尋自我、敢做“李白”。鼓勵創(chuàng)新,腳踏實地,期待更多既有巧思又有匠心的作品出圈出海,向全世界展現中國新生代的個性和魅力。

撰文/劉志杰

編輯:余鳳

責任編輯:陳翠

編審:吳山冠

0