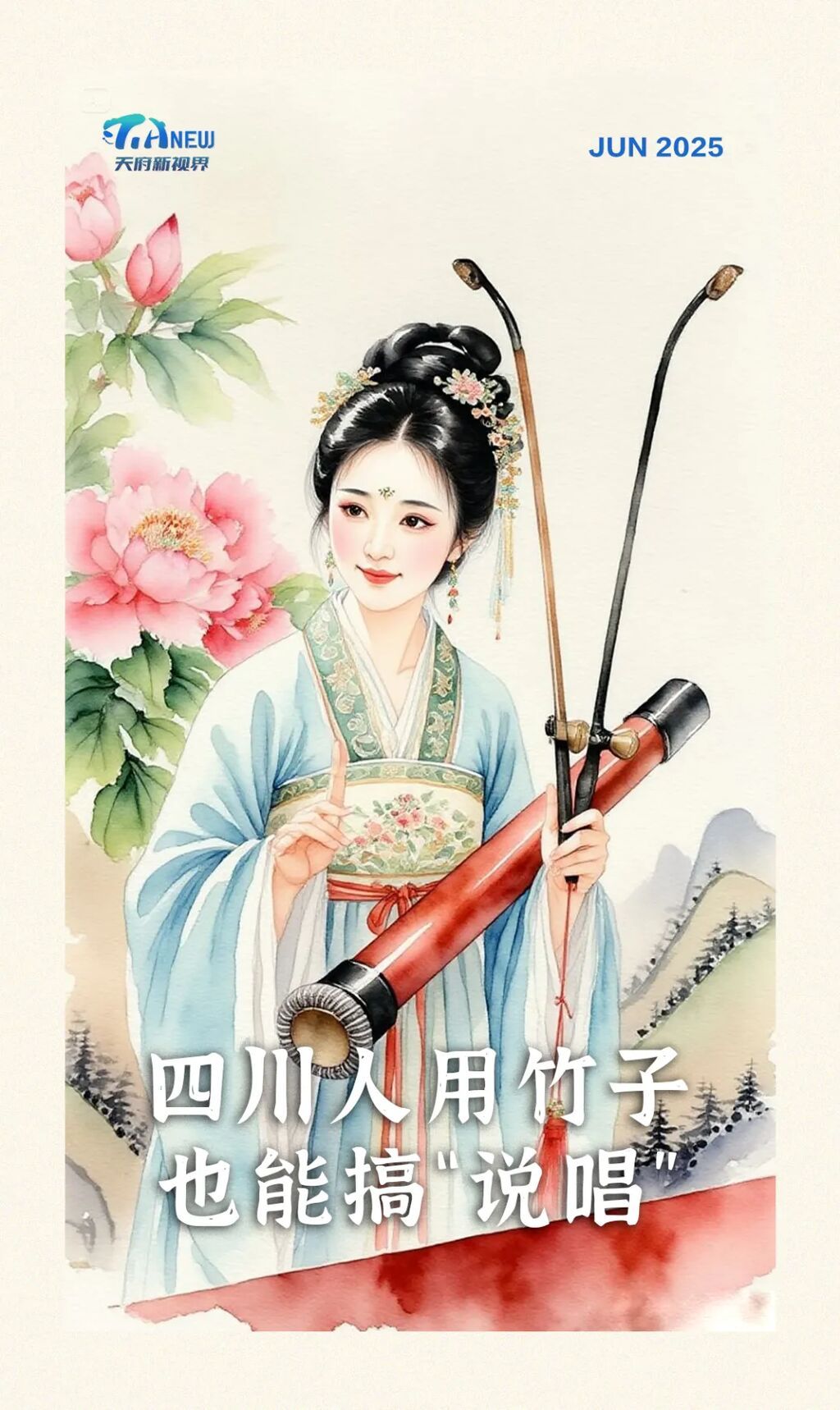

在充滿(mǎn)魅力的巴蜀大地上,孕育著眾多獨(dú)具特色的傳統(tǒng)文化藝術(shù),四川竹琴用獨(dú)特的韻律和節(jié)奏,吟唱著歲月的故事,承載著巴蜀大地的風(fēng)土人情與歷史記憶。

【一】

四川竹琴歷史悠久,其起源可追溯至唐代的道教音樂(lè)。最初,它是道士們?cè)诮诸^巷尾演唱的勸善之曲,唱腔多為“玄門(mén)調(diào)”“南音調(diào)”,伴著漁鼓和簡(jiǎn)板的節(jié)奏,傳播著道家思想與教義。

到了清光緒年間,民間藝人開(kāi)始涉足這一領(lǐng)域。他們將竹琴表演從街頭引入茶樓酒肆,演唱內(nèi)容也從單純的勸善故事,拓展為豐富多彩的戲文故事。這一轉(zhuǎn)變讓竹琴藝術(shù)更加貼近百姓生活,受眾群體不斷擴(kuò)大,影響力與日俱增。

民國(guó)初年,四川竹琴迎來(lái)了重要發(fā)展期,并正式定名為“竹琴”。1914年,四川梁山(今重慶梁平)舉辦了盛大的竹琴大會(huì),各地藝人齊聚一堂,切磋技藝。這次大會(huì)不僅評(píng)選出“三根半”等優(yōu)秀藝人,更推動(dòng)了竹琴藝術(shù)的傳播與發(fā)展。此后,成都的錦春茶樓、重慶的大觀(guān)茶園等地成為竹琴表演的重要場(chǎng)所,職業(yè)藝人不斷涌現(xiàn),竹琴藝術(shù)步入繁榮的黃金時(shí)期。

【二】

在漫長(zhǎng)的藝術(shù)長(zhǎng)河中,四川竹琴逐漸形成了兩大流派——揚(yáng)琴調(diào)和中和調(diào),各具特色,相映生輝。

揚(yáng)琴調(diào),又稱(chēng)成都派,由竹琴大師賈樹(shù)三開(kāi)創(chuàng)。他創(chuàng)造性地將四川揚(yáng)琴的曲調(diào)融入竹琴唱腔,經(jīng)反復(fù)錘煉,形成了細(xì)膩婉轉(zhuǎn)、韻味悠長(zhǎng)的獨(dú)特風(fēng)格。“賈派竹琴”尤以人物刻畫(huà)見(jiàn)長(zhǎng),通過(guò)精妙的聲腔處理和生動(dòng)的表演,能將不同人物的性格特征、內(nèi)心世界刻畫(huà)得惟妙惟肖。更令人稱(chēng)絕的是他的演奏技藝,一曲《三戰(zhàn)呂布》,琴聲如千軍萬(wàn)馬奔騰;一段《華容道》,仿佛將聽(tīng)眾帶入金戈鐵馬的古代戰(zhàn)場(chǎng)。

中河調(diào)則以重慶的吳玉堂為代表,其唱腔質(zhì)樸渾厚,風(fēng)格豪邁奔放。這種粗獷中見(jiàn)真情的演繹方式,恰如巴渝兒女豪爽直率的性格寫(xiě)照。在表現(xiàn)故事的豪情壯志時(shí),中河調(diào)總能以最真摯的情感打動(dòng)聽(tīng)眾,讓人感受到那份獨(dú)屬于巴渝大地的熱血與激情。

【三】

四川竹琴的表演形式獨(dú)具特色,富有藝術(shù)魅力。其主奏樂(lè)器是特制的漁鼓筒和簡(jiǎn)板——漁鼓筒長(zhǎng)約1米,直徑約6厘米,一端蒙著魚(yú)皮或豬小腸膜,音色渾厚悠遠(yuǎn);簡(jiǎn)板由兩塊竹片組成,長(zhǎng)約1.7米,頂端系著小銅鈴,碰撞時(shí)叮當(dāng)作響,清脆悅耳。

表演時(shí),藝人斜抱竹琴,指尖輕叩竹筒,手持簡(jiǎn)板擊節(jié),兩種樂(lè)器交相呼應(yīng),形成獨(dú)特的韻律節(jié)奏。傳統(tǒng)的坐唱表演尤為精彩,既有單人獨(dú)唱,也有多人分角色演唱。藝人通過(guò)細(xì)膩的聲腔變化、生動(dòng)的表情和肢體語(yǔ)言,在敘事與代言間自如切換:一會(huì)兒是冷靜的講述者,故事脈絡(luò)娓娓道來(lái);轉(zhuǎn)眼又化身劇中人物,用不同的聲腔語(yǔ)氣演繹角色內(nèi)心,帶領(lǐng)觀(guān)眾沉浸在一個(gè)個(gè)跌宕起伏的故事中。

隨著時(shí)代發(fā)展,竹琴表演形式不斷創(chuàng)新。站唱、走唱等新形式逐漸興起,藝人運(yùn)用更豐富的肢體語(yǔ)言和面部表情,增強(qiáng)了藝術(shù)感染力,讓傳統(tǒng)藝術(shù)煥發(fā)新活力。

2008年6月,“四川竹琴”成功入選第二批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。近年來(lái),川渝兩地積極開(kāi)展非遺進(jìn)校園、舉辦培訓(xùn)班、組織展演等活動(dòng),培養(yǎng)年輕觀(guān)眾,為這項(xiàng)傳統(tǒng)藝術(shù)的傳承發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

四川竹琴承載著千年的歷史記憶和人民智慧。在新的時(shí)代,我們更應(yīng)攜手守護(hù)這份珍貴遺產(chǎn),讓竹琴藝術(shù)在更廣闊的舞臺(tái)上綻放異彩。

編輯:金艷

責(zé)任編輯:余鳳

編審:喻佳

0