視頻/曾濤

自貢網(wǎng)記者 繆靜 王躍

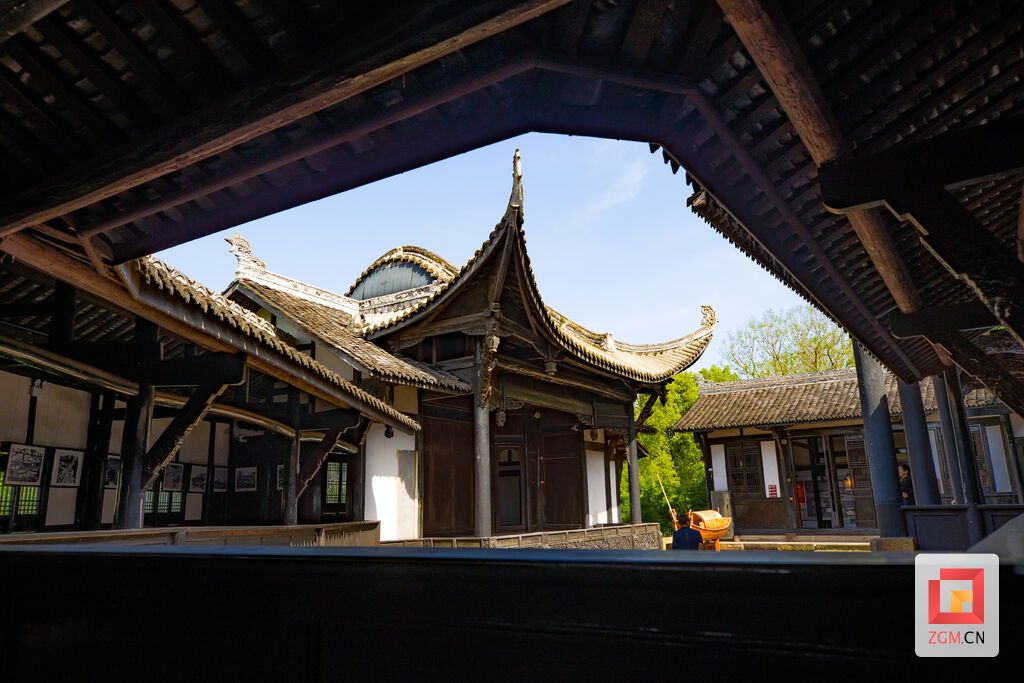

依山而建,呈三大梯級不對稱分布,有前殿獻技樓、左右?guī)亢陀^音殿……自貢市沿灘區(qū)鄧關(guān)鎮(zhèn)會仙橋旁釜溪河畔,歷史建筑觀音閣獨特的設(shè)計,在沿河綠色生態(tài)長廊中顯得古樸而精巧。被開放式公園環(huán)抱的觀音閣,林木交錯間更顯生機。

毗鄰釜溪河與沱江交匯處的鄧關(guān),既是歷史上自貢地區(qū)重要的鹽產(chǎn)區(qū),又是井鹽出川的必經(jīng)之地和工商業(yè)重鎮(zhèn)。當年,鄧關(guān)江面百舸爭流、千帆競發(fā)的景象雖已無法重現(xiàn),但觀音閣作為歷史遺存,點滴記錄著這里曾經(jīng)船桅聳立、商賈云集、商貿(mào)繁榮、會館興盛的過往。

邁入大門即是臺階,這在自貢的歷史建筑中,較為少見。拾級而上,視線一點一點抬高,建筑布局逐漸清晰:獻金樓、左廂房和觀音殿全部由走廊連接,觀音閣特殊的地形造就了自貢古建筑中少有的獨特風貌。

記者從沿灘區(qū)文管所了解到,鄧關(guān)觀音閣是由佛家弟子募捐于同治十年(1871)主持修建的廟宇,東西長約19米,南北寬約38.9米,建筑占地面積約739平方米。整體建筑呈四合院布局,磚木結(jié)構(gòu),抬梁、穿斗式混合梁架,小青瓦屋面,徽派歇山式屋頂。石雕、木雕、灰塑采集內(nèi)容較多,遍布整個建筑,風格獨具。可以看到,左側(cè)精美的戲臺之下,有6塊石碑,詳細記載著觀音殿修建的始末,以及捐款人員名錄。

觀音閣設(shè)計尊重了佛家學說,反映了清代民間廟宇建筑的特色,也體現(xiàn)了當?shù)丶白载曽}業(yè)鹽運文化技術(shù)水平,具有重要的歷史和文物研究價值,是自貢市公布的第一批井鹽歷史文化遺跡,當?shù)卣?019年投資600余萬元對其進行保護性修繕。2021年,觀音閣已打造成為自貢抗戰(zhàn)鹽運文化陳列館向公眾開放,展覽主題為“增產(chǎn)趕運 以鹽抗戰(zhàn)”,主要展示和反映抗戰(zhàn)時期自貢井鹽增產(chǎn)趕運的歷史。

【原標題】鹽都文物·鏡像⑩探秘國家歷史文化名城系列報道|難得一見!鄧關(guān)清代古建“不對稱”之美

編輯:張文瀚

責任編輯:歐陽宏梅

編審:吳山冠

0